高見順という時代―没後50年―/川端康成と高見順

2015年9月26日(土)~11月28日(土)

激動の昭和を生きる

かつて高見順という時代があった、という中島健蔵の名言の通り、彼は激動の昭和を常に文壇の中心選手として疾走し続けた巨星である。

昭和の初頭、大学在学中に左翼活動を始めるが検挙されて転向。その後、時代の苦悩を饒舌体で綴った「故旧忘れ得べき」が第一回芥川賞候補となり、文壇にデビューした。浅草に生きる人々を共感をもって描いた「如何なる星の下に」に代表されるように、転向後の彼は、陋巷の庶民の姿を独自の散文精神で綴っていくことになる。戦時下に陸軍報道班員としてビルマに派遣されるが、一方で彼は「文学非力説」を主張して全体主義の悪風に立ち向かった。しかし敗戦後は、時代に翻弄された自身の生き方を悔恨と共に振り返り、苦渋の道をたどることになる。自身の生きた時代とは何であったのか、を執拗に問い続ける中で、長編「いやな感じ」や評論「昭和文学盛衰史」を著し、自ら「高見順という時代」を総括していくのである。すでに病魔に冒されていた彼は、詩集『死の淵より』を残し、読者に深い感銘を与えてこの世に別れを告げたのだった。

今回の高見順展は、没後50年を機に、あらためて彼が昭和という時代をいかに生き、自らそれをどのように総括しようとしたのかを見つめ直すことにねらいがある。そしてそれは同時に、彼が晩年、その設立に心血を注いだ日本近代文学館の成り立ちを問い返すことでもある。高見順自身が収集に努め、館に寄贈された数多くの貴重な資料を通し、あらためてその文学精神をたどってみたい。

(編集委員 安藤宏)

| 開館時間 | 午前9:30~午後4:30(入館は4:00まで) |

| 観 覧 料 | 一般200円(20名以上の団体は一人100円) |

| 休 館 日 | 日・月曜日、第4木曜日(10月22日、11月26日) |

| 編集委員 | 荒川洋治・安藤宏・池内輝雄・宮内淳子・武藤康史 |

主な出品資料

第一部 生い立ち

「おれは荒磯の生まれなのだ」と高見順は詩に書いたことがある(「荒磯」)。

高見順が生まれたのは日本海に面した漁港の町、福井県の三国町であった。近くに東尋坊の絶壁がある。

明治40年(1907)生まれとされているが、明治39年とも言われる。

本名は「高間義雄」だったが、高等学校のころ一字改めて「高間芳雄」とした。

「高間」は母の姓。

高見順は自分の父親について「私を彼女に生ませた、彼女の夫ではない私の父親」という書き方をしている(「私生児」)。

父親はそのころ福井県知事だった阪本釤之助(もとは「坂本」だったが、釤之助は「阪本」と書くことを好み、この用字が通行)。

知事として何度か三国町を訪れるうち、この地で評判の美人だった高間古代と結ばれ、高見順が生まれた。

その翌年、高間古代は老母と幼い息子とともに三国町から東京市麻布区(現在の港区)に移り住んだ。和裁の仕事で生計を立てつつ、一人息子を厳しく育て上げることになる。

後年、高見順は「幼時の恥」「暗い出生の翳」「私の恥づべき素姓」といった表現をよく使った。「私は父親が欲しかつた」とも書いている(『わが胸の底のここには』)。

しかし生涯一度も父親と顔を合わせたことはない。

(武藤康史)

少年期を回想した自伝的小説「わが胸の底のここには」の原稿、関東大震災の様子を描いた旧制中学の頃のスケッチのほか、旧制高校の受験体験記が雑誌に載り、初めて原稿料をもらったことを書き留めた学生時代の日記などを紹介。

第二部 描写のうしろに寝ていられない ―文壇デビュー―

高見順は高等学校時代、ダダイズムを初めとする欧州前衛芸術運動の影響を受け、同人誌「廻転時代」を発刊した。東京帝国大学英文学科に進学後、「高見順」のペンネームで小説を書き始め、プロレタリア文学の担い手として「大学左派」「左翼芸術」等の雑誌を舞台に活動している。卒業してコロムビア・レコードに就職後も非合法運動を続けるが、検挙され、拘留中に妻に裏切られる事件なども重なって、虚無にさいなまれることになる。やがて転向を経て昭和8年(1933)、新田潤、渋川驍らと「日暦」を創刊。その活動は、転向作家たちの拠点となった雑誌「人民文庫」へとつながっていく。

この時期、左翼崩れの若者たちの悲哀を綴った「故旧忘れ得べき」を発表。これが第一回芥川賞候補になり、一躍文壇の注目を集めた。この長編は「書き手」が直接顔を出して小説の進行を解説していく特異な文体で知られ、やはり同じ時期にデビューした太宰治、石川淳らの饒舌体とも共通している。昭和11年のエッセイ「描写のうしろに寝てゐられない」は、まさにこうした新世代のマニフェストとして象徴的な意味を持っており、写実的に「描く」ことをめざす旧来のリアリズム文学への反逆の宣言でもあった。

ダダイズム、マルキシズムなど西洋の最新思潮をくぐり抜けた末に、高見順はポストモダンの旗手として、江戸戯作の伝統にも通じる豊かな語りの文体を再生してみせたのである。

(安藤宏)

太宰治らとともに昭和10年の第一回芥川賞の候補となった「故旧忘れ得べき」の原稿や芥川賞の選評を中心に、文壇に登場するまでの高見を紹介。

第三部 浅草との出会い

昭和13年(1938)の春、高見順は浅草田島町に仕事部屋を借りた(国際通りの西側、現在の台東区西浅草)。当時の浅草は東京で一、二を争う繁華な街だった。劇場や映画館がひしめきあっていた。

ここで書かれたのが『如何なる星の下に』である。

改造社の「文芸」に連載されたが、文芸雑誌には珍しく挿絵入りの連載となり、単行本にもその絵がそのまま使われた(挿絵・装幀は三雲祥之助)。

昭和8年のころからか、高見順は浅草によく行くようになっていた。政治活動のしがらみ、最初の妻とのいざこざ……などから逃げたかったのかもしれない。山の手に育った高見順にとって浅草は新鮮な土地だった。

昭和9年の短篇「世相」にはすでに浅草の17歳の踊り子に心惹かれる男が登場していた。「如何なる星の下に」の「私」も17歳の踊り子「小柳雅子」のことを「いいなア」と思う。「十七歳のその可憐な脆美な肉体」をしきりに思い、「小柳雅子への慕情」という言い方も使われていたが、「慕情」ということばは高見順の造語と言われる(その後アメリカ映画の日本語題に採用され、広まった)。

高見順が浅草に部屋を借りていたのは1年ほどだった。『如何なる星の下に』の時期を別の角度から描いた作品に『深淵』がある。また『胸より胸へ』は戦後の浅草を描く。

(武藤康史)

浅草での生活をもとに、戦局が泥沼化していった時代の息苦しい世相を背景に描いた「如何なる星の下に」の創作ノートの他、雑誌「文芸」連載時の三雲祥之助による挿絵原画などを展観。

第四部 文学非力説と戦争

昭和16年(1941)1月、高見順は、画家の三雲祥之助とともにジャワ(現、インドネシア)へ向う。戦時色が強まるとともに表現者への統制が強まり、思想犯保護観察法の監視対象となっていた高見の周辺は一層息苦しくなっていた。意気込んで創刊した「新風」が創刊号だけで終ったのも、軍部からの圧力のせいであった。旅は、こうした行き詰まりを打破したいという願いから計画された。前年12月に幼い一人娘由紀子を喪ったばかりで、傷心の旅立ちだった。

のちに刊行される膨大な日記は、この旅から執筆が始まった。「書き魔」ぶりは日記だけでなく、日本で待つ母や妻に宛てた書簡の量にも見て取れる。

ここでの異文化体験は、彼に多くの影響を与えた。帰国後、「文学非力説」を書いたのも、この体験に触発されたものであった。「文学非力説」は、国策文学を求める流れに一石を投ずることになった。これに対し、文学を軽んずるものだと憤る者、時局に非協力的だと批判する者などがあり、さまざまな反論が寄せられた。

昭和16年11月に徴用令を受ける。太平洋戦争が始まって危険も増したビルマ(現、ミャンマー)に配属され、陸軍報道班員として報告文を書き続ける一方、ビルマの現状や伝統文化、民俗に関心を寄せた。昭和18年1月に帰国するが、昭和19年6月から12月まで、再び陸軍報道班員となって中国に赴く。滞在中には南京で開催された第三回大東亜文学者大会に、日本代表として参加した。

(宮内淳子)

時局に非協力的であると批判された「文学非力説」の草稿や南方からの家族宛絵はがき、報道班員としての日々の生活を細かく書き留めた従軍日記を中心に、戦時下の高見の姿を紹介。

第五部 「昭和」という時代

戦争中の過労がたたり、戦後、高見順は胃潰瘍、胸部疾患、神経症など、病床生活を余儀なくされた。病がいえると、自身の体験した「昭和」という時代・文学を見直そうとし、文壇史『昭和文学盛衰史』(昭和33)や代表作『いやな感じ』(昭和38)を刊行。さらに連作小説を構想中、食道がんにより、死去した。

『昭和文学盛衰史』は、昭和初期、社会主義と前衛芸術の運動が盛行した時期から書き出される。高見順はそうした思潮の影響を強く受けながら作家活動を始め、やがて、ファシズムの波の中での「抵抗」、戦時下での「転向」(権力の強制による思想放棄)、「徴用」(報道班員等の動員)などを経験する。本書は文学・作家・思想について豊富な資料と経験を駆使してとらえ、多くの読者を得、文学研究を志す者にとっての必読書ともなった。

『いやな感じ』は、アナーキストでテロリストの青年の物語。彼は昭和初期、社会改革の夢を抱いてアナーキズムに引かれるが、実際は「リャク」(有産者からの略奪)で生きている。時代は激変し、日中戦争の本格的な開始となる第二次上海事変(昭和12)へと進む。上海では、軍人、政商・右翼・アナーキストが暗躍中。上海に渡った彼もまた、無意味な殺人を犯し、「いやな感じ」(自己嫌悪)におちいる。

作者のモチーフは、「小説による現代史」を書くことだったという。「現実政治のなかで挫折し、破産した青春の葬いの歌」(中村真一郎)という評言がある。

(池内輝雄)

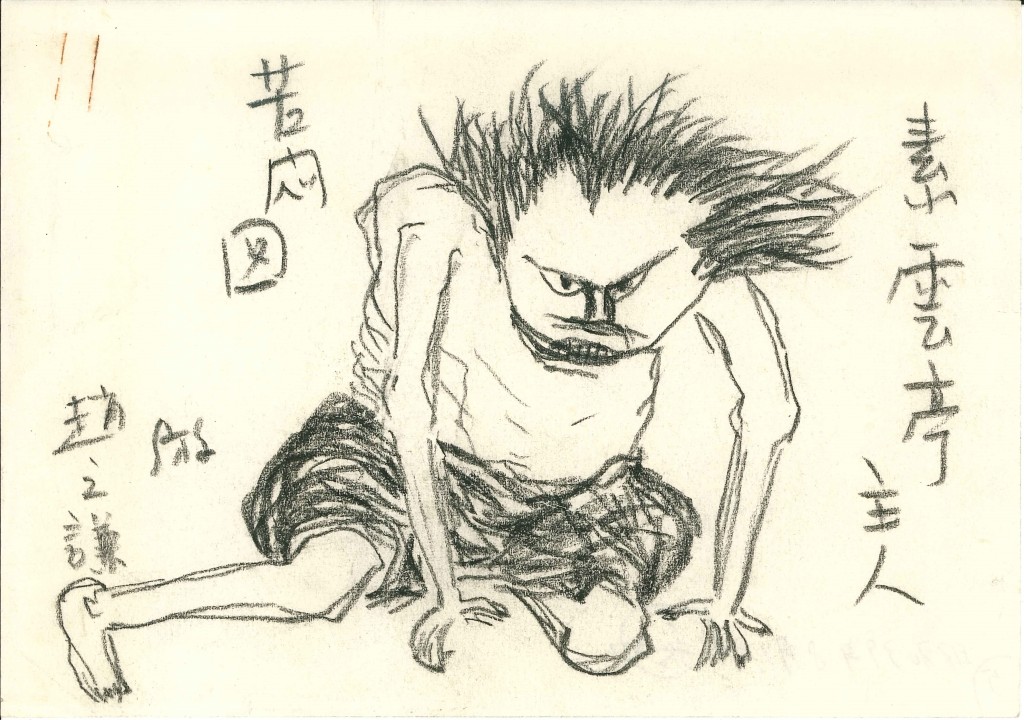

評論「昭和文学盛衰史」、長篇小説「いやな感じ」といった戦後の作品から、高見が「昭和」という時代をいかに総括しようとしたかを紹介する。二作の原稿や創作ノートのほか、自身で描いた書籍用のカット下絵などの資料を展観。

第六部 詩作と高見順賞

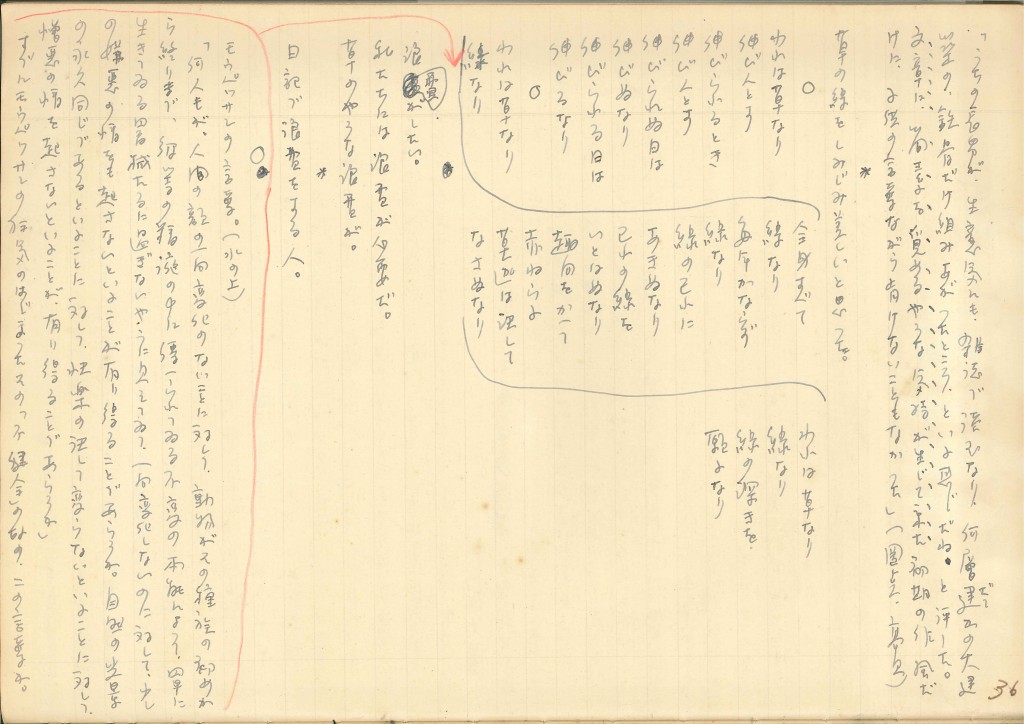

高見順は十代から詩を書いた。小説に転じてから詩を離れたが、戦争体験は詩の回復をもたらし、第一詩集『樹木派』(昭和25)を出発点として詩作を継続した。小さな草花に仮託し、心の世界を率直に表現するものが多い。教科書で子どもたちにも親しまれた「われは草なり」は、高見順が日記のなかで書いた詩を原形とする。「われは草なり/伸びんとす/伸びられるとき/伸びんとす」のように数少ないことばの位置を変えたり回転させながら、独自の世界をつくりあげた。

みずからの死を見つめる詩集『死の淵より』(昭和39)は、「最後の文士」高見順の絶唱と讃えられ、野間文芸賞を受賞。現代詩を代表するロングセラーとなり、いまも多くの読者を魅了する。

また高見順は、現代詩の読者でもあった。病床にあっても、友人にいろんな新刊の詩集をもってきてもらい、読みふけった。現代詩黄金期の基点となった吉岡実の詩にいちはやく注目し、文芸誌や新聞に詩論を発表するなど、詩の前線への関心と興味を持続させた。

詩を愛し、詩人の活動を大切にした高見順の思いを継ぎ、没後の昭和45年(1970)、高見順賞(公益財団法人高見順文学振興会・主催)が創設された。年間のもっとも優れた詩集に贈られるもので、以降、現代詩の成果をひろく人々に知らせることになる。ほぼ半世紀に及ぶ高見順賞の歴史は、日本の現代詩の歴史でもある。

(荒川洋治)

第一詩集『樹木派』などの詩が書かれた「詩的デッサン」のノート、病室での思いを綴った「死の淵より」詩稿ノート、詩集を読んだ三島由紀夫からの手紙など、その生涯にわたる詩業を紹介。また、没後、創設された高見順賞とその受賞作についても一部展観。

第七部 日本近代文学館設立へ

「昭和文学盛衰史」などの執筆を通じて、文学史の表舞台には現われない同人雑誌が散逸しつつある現状を憂えていた高見順は、昭和37年(1962)から有志の文学者・研究者と共に近代文学館設立のための運動に乗り出すことになった。

その年の5月には設立準備会が結成され、翌38年3月、正式に財団法人日本近代文学館として発足、高見順は初代理事長に就任した。資金集めと設立趣意の普及を目的として開催された文芸講演会では、「特に消失しやすい無名作家の作品の保存には大いに努力したい」とその抱負を述べた。当時の高見順の日記には文学館事業に奔走する様子も記されている。

昭和38年10月の創立記念「近代文学史展」は多数の入場者を記録したが、開催3日目に食道がんと診断され闘病生活に入る。昭和39年2月、「文学館の設立運動」に対し菊池寛賞が授与されることが決まった。病床から出席した授賞式で「私たちがその中で生きてきた近代文学の資料というものを、どうしても残しておきたかった」と語った高見順に多くの励ましが寄せられたが、文学館起工式の翌日の昭和40年8月17日、ついにこの世を去った。

高見順自身は文学館の完成を見ることができなかったが、当館資料の礎石となった「高見順文庫」をはじめ、その尽力によって収集・保存された一連の資料は、彼の作品とならんで、彼が生きた時代の姿を今日の私たちに伝えている。

(日本近代文学館 事務局)

昭和37年から有志の文学者・研究者と共に発起された文学館設立運動について、当時の日記や一緒に活動した人々からの手紙などをもとに、その進展を紹介。

川端康成と高見順

(川端康成記念室・同時開催)

明治32年(1899)生まれの川端康成と、明治40年(1907)生まれの高見順。ふたりの昭和を代表する文学者は、ともに鎌倉に居を構えて以降、親しく行き来する仲でした。鎌倉文庫の運営に心血を注ぎ、日本ペンクラブの活動や日本近代文学館の設立に尽力するなど、多く行動を共にしています。

本展では、当時の書簡、原稿、雑誌などからその交流や、高見順の見た「川端文学」の姿を、また鎌倉文庫や日本ペンクラブの活動の記録から激動の時代を生きたふたりの文学者の姿を紹介します。

| 第1部 川端康成と高見順 高見順日記 川端康成 高見順宛はがき 雑誌「文芸評論」(昭9年5月号)ほか 第2部 浅草彷徨 川端康成浅草関連スクラップ帖※ 高見順「『浅草紅団』について」草稿 川端康成「虹」原稿 高見順旧蔵『虹』ほか 第3部 鎌倉の日々 高見順日記 川端康成「飛行」原稿※ 川端康成 鎌倉文庫関係ノート※ 永井荷風 川端康成宛書簡※ 太宰治原稿「春の枯葉」 ほか 第4部 昭和30年代の書簡から 川端康成 高見順宛書簡 ほか (※印は川端康成記念会蔵) | |

| 長谷の川端邸にて高見順と(昭和30年4月) | |

|

|

記念講演会

「高見順という時代―没後50年―」開催を記念して、記念講演会を開催致します。ぜひご参加下さい。

| 主 催 | 公益財団法人 高見順文学振興会 |

| 協 力 | 公益財団法人 日本近代文学館 |

| 会 場 | 日本近代文学館 講堂 |

| 定 員 | 80名 |

| 受講料 | 1000円(展示観覧料含む) |

高見順の蹉跌

| 講 師 | 池内紀(ドイツ文学者・エッセイスト) |

| 日 時 | 9月26日(土) 14:00~16:00 |

高見順と現代

| 講 師 | 荒川洋治(現代詩作家) |

| 日 時 | 11月3日(火・祝) 14:00~16:00 |

お問合せはTel:03-3468-4181(日本近代文学館)まで