文学を缶づめにする? The Archiving of archives

2025年11月29日(土)~2026年3月28日(土)

| 開館時間 | 午前9時30分~午後4時30分 (入館は午後4時まで) |

| 観 覧 料 | 一般300円(団体20名様以上は1人200円) 中学生・高校生100円 |

| 休 館 日 | 日曜日、月曜日【※祝日は開館】、年末年始[12/26(金)~1/5(月)]、1/13(火)、1/22(木)、特別整理期間[2/17(火)~21(土)]、2/24(火)、2/26(木)、3/26(木) |

| 編集委員 | 紅野謙介(日本近代文学館専務理事) |

※一部の広報物に、中学生・高校生の観覧料表記に誤りがございました。

ここに訂正し、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

[誤] 中学生・高校生200円

[正] 中学生・高校生100円

どうやって文学を缶づめにするか

日本の近代文学の成り立ちを19世紀後半と考えれば、すでに150年以上が経過しました。記憶がおぼろになるどころか、まったく知らない歴史がそこにあると言ってもいいでしょう。文学はことばと文字から出来上がっています。同時に、そのことばと文字を通して、その時代を生きる人間と取り巻く社会とを描き出してきました。近代はそれを印刷し、大量に複製することで発展し、それ以前より増して人々の心や脳のなかに深く浸透し、影響を与えてきました。

しかし、印刷複製が増えることと、その保存とはイコールではありません。大量の印刷は同時に大量廃棄とも結びつきました。燃えやすい紙は災害の多い日本において、つねに焼失の危険にさらされました。関東大震災では多くの図書館が炎上し、第二次世界大戦の戦禍によって家も人も、そして書物や資料もいっぺんに失われたのです。世代交替を重ねれば残された家財が処分され、散逸することもしばしばです。高度経済成長の時代をへて大量印刷が拍車をかける一方で、廃棄もまた無限級数的にふくれあがったのです。

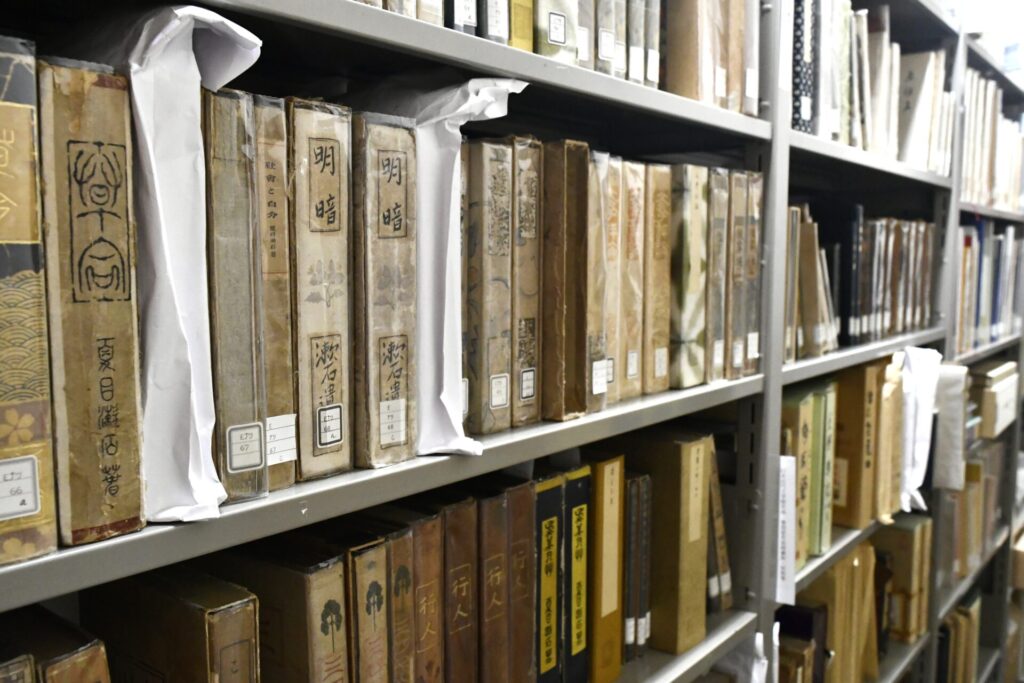

日本近代文学館の誕生は1960年代です。開館が67年。消えゆく資料を残す、それは文学を通して、近代日本の人と文化と歴史の記憶をアーカイブすることを意味しました。次代に受け渡すタイムカプセルの役割を果たすとともに、歴史をふりかえり新しい文学を生み出す場所を提供する。日本近代文学館の使命はそこにあったのです。

では、これまで日本近代文学館は何をやってきたか。資料の収集や保存はもちろんですが、どのようにその価値を見出す人々に向き合ってきたか。いま日本中に数多くの文学館、文学者の記念館が存在しています。その先頭を切ってきた日本近代文学館は、現在進行形のアーカイブ拠点と言えます。その舞台裏をお見せし、資料の保存と公開方法をご紹介するとともに、文学の歴史に向き合うことの知的な面白さ、愉しさをぜひ味わっていただきたいと思います。次のアーキビストはあなたかもしれません。

紅野謙介(本展編集・日本近代文学館専務理事)

展示構成

※本展の肉筆資料はすべて複製・パネル展示です。

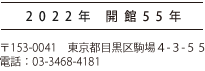

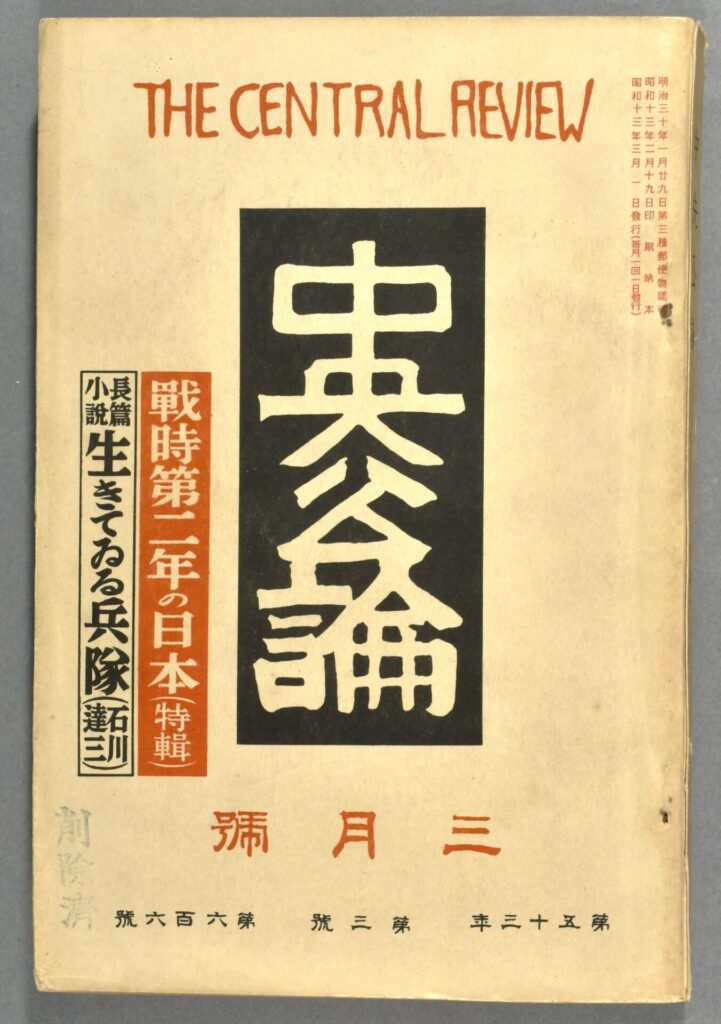

1、資料はいつも危機にさらされている

日本の近代文学は、戦争・言論弾圧・災害など数々の苦難を越えて発展してきました。それは同時に、激しい社会変化にさらされることでもあり、文学資料の散逸を伴うものでした。そのような危惧が、当館の設立につながるわけですが、では果たして「散逸」が懸念されるような資料とは、実際にどういったものなのでしょうか。

検閲による「削除済」の印が押されている。

2、何をもって資料と呼ぶか

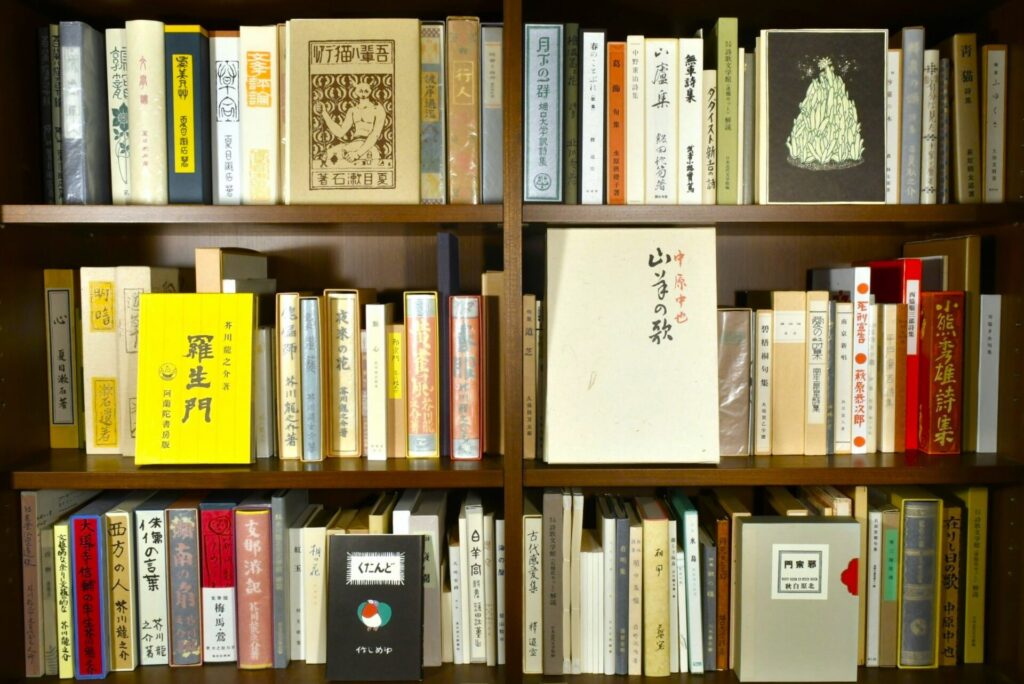

日本近代文学館は、いったい何を収集しているのでしょうか。この部門では、文学館(あるいは文学展)を構成する資料を種別に展示します。

3、資料整理の終わりなきプロセス

日本近代文学館のコレクションは、おもに寄贈資料で形成されてきました。寄贈された資料を公開するためには、保存はもとより、正確な整理と登録が必要不可欠です。ここでは図書・雑誌の登録、利用のために用いるカード、装備品や請求記号、資料を保存するフォルダや中性紙の保存箱といった、いわば文学館の裏側≒仕事をお見せします。

4、公開・活用の苦難と喜び

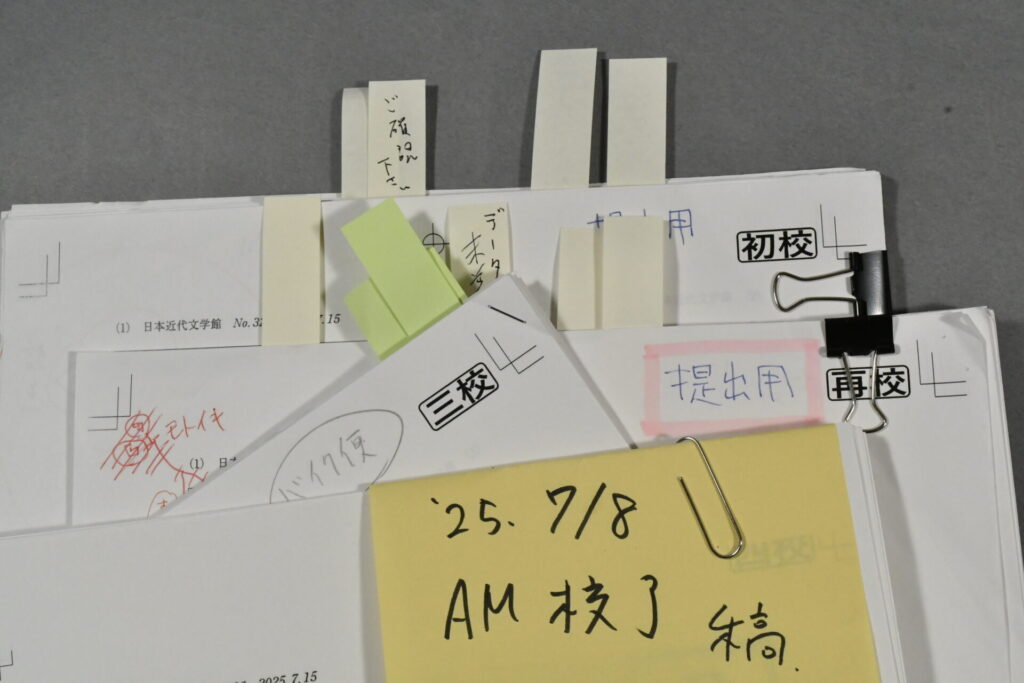

整理・登録がなされた資料を、展覧会・刊行物・講座など、さまざまな形で広く公開することに努めています。そしてそれらの成果物が、ひいては文学研究、文学振興に資することを願いとしております。

過去の成果物の記録を紹介するとともに、それらがどのように作られてきたのか、という過程も少しだけご紹介します。

5、複製の向こうに文学がみえる

当館の雑誌複刻版、および近代文学名著の初版本を忠実に復元した「名著複刻全集」シリーズの刊行は、資料アーカイブがなせる公開・活用の最たる例と言えるかもしれません。これら館草創期の複刻版事業に関する資料とともに、あわせてマイクロ版、DVD・WEB版といった、公開メディアの歩みをたどります。