滅亡を体験する—戦渦と文学

2025年9月13日(土)~11月22日(土)

開館時間 午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで)

観覧料 一般300円(団体20名様以上は一人200円) 中学生・高校生100円

休館日 日曜日・月曜日(祝日は開館)・9/16(火)・9/25(木)・10/14(火)・10/23(木)・11/4(火)

編集委員 大原祐治(実践女子大学教授)、山根龍一(日本大学准教授)、 林淑美(当館理事・元立教大学教授)

主 催 公益財団法人 日本近代文学館

戦争と日本人

本展編集委員 林 淑 美

日本の第二次世界大戦が敗戦で終ったのは1945年だった。80年前のことである。あの戦争を実体験として知る日本人は少なくなった。しかし苛酷だったあの戦争を日本人は忘れてはならない。民族の記憶としてこれから何代にもわたって維持するべきであろう。民族の記憶というのは、事実を知って歴史的時間との聯関に身をおくことである。

本展に展示した資料は、それぞれに時代を反映している。時代とは、自然科学的な周期ではなく、歴史的時間がそれ自身の内容によって刻まれたのが「時代」である。あの愚かな戦争をどの資料がどのように時代を反映させたか。それを現在検討することによって私たちの今を歴史的時間につなぐことになる。

日本全土に対するアメリカ軍の空襲が始まったのは1944年11月だった。以降猛烈な爆撃による破壊は殆どの都市を焼き払い、広島長崎に投下された原爆の後も続いた。45年3月の米軍上陸から始まった沖縄の地上戦は島民を巻き込んで悲惨を極めた。有形無形の日本の富は多くが無残に焼失した。本展のタイトルの「滅亡を体験する」は、覚悟を抱えた空襲下の日本人の姿である。

しかし、空襲を行ったのは日本の方が早かった。37年7月に始まった日中戦争のさなかの38年末、日本軍は当時の首都重慶を数ヶ月にわたって空襲した。あの戦争は、日本がアジアで行ったものでもあった。近来十五年戦争と呼ばれるのは、中国東北部への日本の植民地化の野望である31年の満洲事変からの年数である。中国大陸での戦線が膠着したこともあり、40年に東南アジアへの進出――南進論を決め更に戦争は拡大し、最後の破局に向う。日本の第二次世界大戦はアメリカだけが相手なのではなかった。アジアを戦場にしアジアと戦ったのである。帝国主義国家の植民地分割戦争を日本は先頭になっておしすすめた。

本展は、戦争と日本人というテーマを、二・二六事件を契機として戦争を用意し日中戦争をすすめながら日米開戦となり日本全土を焦土にしてようやく敗戦で終局とし、しかしまた50年からの朝鮮戦争に日本は加担していく。戦争が始まり終りまた始まる、本展が二・二六事件から朝鮮戦争の開始までとした所以である。

なお、十五年戦争の日本人犠牲者は、戦死または戦病死した軍人・軍属約230万名、外地で死亡した民間人約30万名、内地の戦災死亡者約50万名、合計約310万名に達した。これに対し、中国の犠牲者は軍人の死傷者約400万名、民間人の死傷者約2000万名にのぼり、フィリピンでは軍民約10数万名が死亡したと言われているが、その他の地域の犠牲者数は不明である(『世界大百科事典』平凡社)。

● 部門構成

主な展示資料

第1部 二・二六事件から日中戦争へ

二・二六事件ビラ 「アサヒグラフ1937年12月29日号」 石川達三「生きてゐる兵隊」初出誌

第2部 アジア・太平洋戦争開戦

太宰治「十二月八日」初出誌 伊藤整 日記 「文藝」1942年1月号開戦関連資料 坂口安吾「真珠」初出誌

第3部 総力戦体制

中野重治「吉野さん」原稿(個人蔵) 『辻小説集』 『辻詩集』 『国民学校聖戦読本』

第4部 中国戦線と南方

高原四郎への日の丸寄書き(1940年2月) 佐多稲子中支渡航関連資料 丹羽文雄「海戦」初出誌

第5部 空襲・原爆

高見順 日記 亀井勝一郎 亀井ノート 堀田善衞『方丈記私記』 大田洋子「屍の街」原稿

第6部 敗戦

渡辺一夫 敗戦日記 梅崎春生「桜島」原稿(個人蔵・当館寄託) 大城立裕「カクテル・パーティー」原稿 井伏鱒二「遙拝隊長」初出誌(1950年2月号)

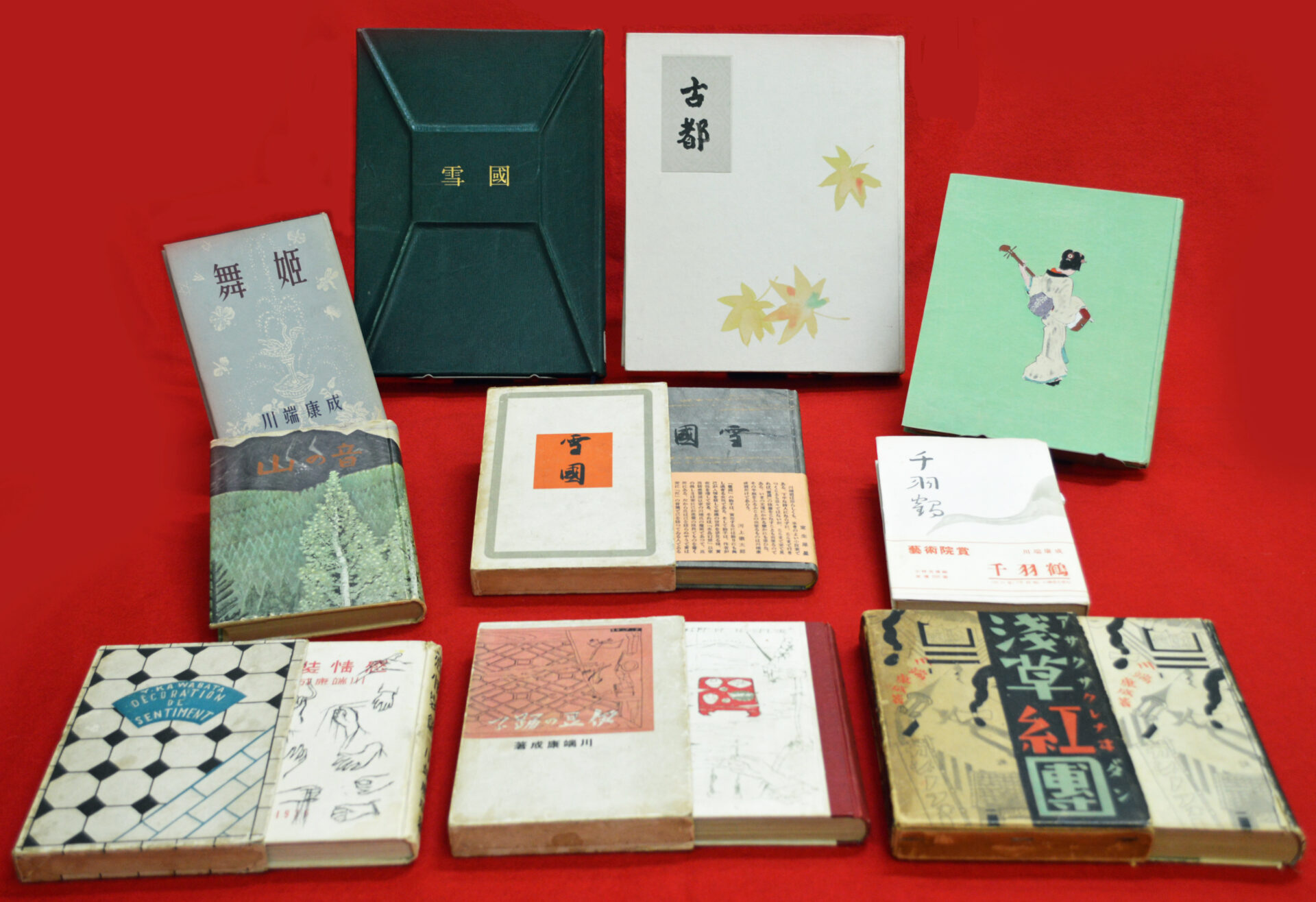

同時開催 川端康成の本

川端康成記念室では、川端康成の美しい著書に注目した「川端康成の本」を開催します。

川端康成の芸術観を理解するうえでも、一冊の書物を形作る「装幀」を無視することはできません。様々な美術家たちが手がけた装幀は、川端作品をときに具象的に、ときに抽象的に表出してきました。それは造本を介した、川端康成と美術家たちの共鳴ともいえるでしょう。

美しい装幀からなる川端康成の本の数々を、美術家たちとの交流も交え、貴重な関連資料とともに紹介します。

*併設の川端康成記念室にて開催。特別展の観覧料(300円)で同時にご覧いただけます